-----------------------

■テニスGEEK通信(TENNIS GEEK NEWS)とは テニスギアの「モノ」や「コト」を、深堀し、マニアックに、そしてGEEK(ヲタク)にお届けするコラムです。

-----------------------

テニスに関する仕事をして、30数年になる大ベテランですが、まだまだヤル気満々でテニスコートに立っている

中居が担当いたします。

-------------------------------

「正体不明なポリエステル『賢いストリング』を試し打ちしてみました」

40年近くテニスをやっていますが、初めての経験です。

長年のライバルであるKさんとのシングルスマッチで起こりました。

サービスゲーム30-30、トスを上げようとした瞬間「バンッ」とかなり大きな音がしました。

ベースライン後方のベンチに立てかけておいた予備のラケットのストリングが切れました。

プレー中に切れることはありますが、置いてあったストリングが切れたのは初めての経験です。

それも、もの凄い音がしました。リターンをする対戦相手にまで聞こえていました。

縦糸にバボラVSタッチ130横糸にブラックヴェノムを57ポンドで張っていて、切れたのは縦糸のトップ部分のところでした。

(ショックでそのサービスゲームを落としてしまいました。)

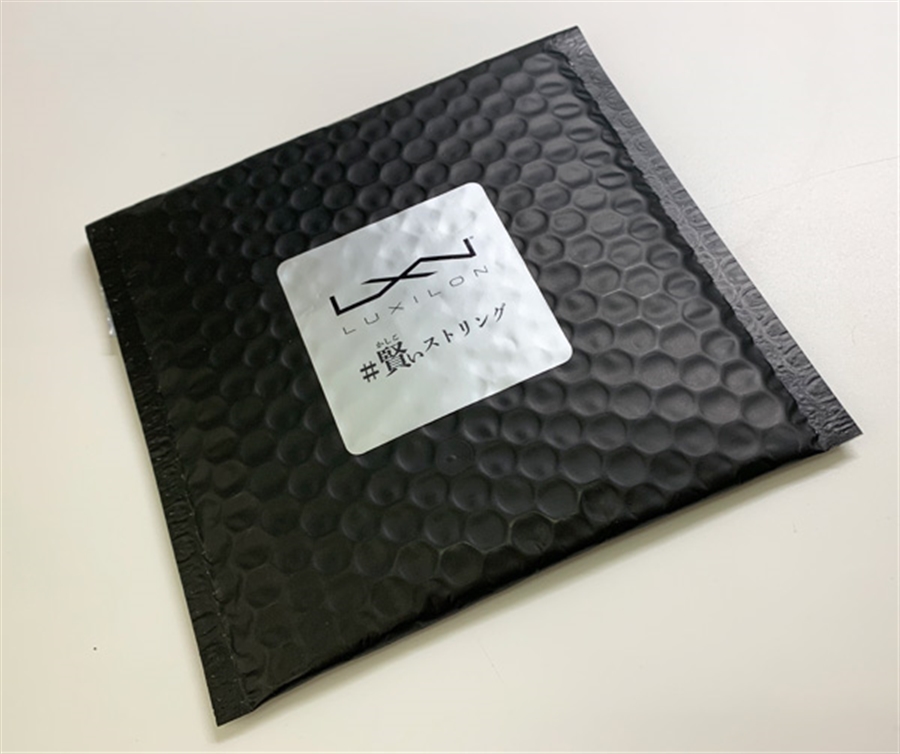

ここでルキシロンから発売予定の「賢いストリング」を試しました。

初めてポリエステルを打ったのが、20年程前のことでルキシロンのアルパワーでした。

それまではポリエステルを張ったことしかなく、硬いイメージでしたが、実際に打ってみるとボールが当たったところだけ「ボコッ」と凹む感じがして柔らかく包み込むようでした。

ただし強いインパクトがないと凹むことはなく、ボレーのタッチショットやスライスショットなど低速スイングのショットにはノリがなく、難しい一面もありました。

先日行われていたバルセロナオープンで、引退を表明しているフェレール選手とナダル選手の対戦がありました。

思い返してみると、スペイン人選手のクレーコートの戦い方からポリエステルは生まれたような気がします。

ブルゲラ氏(優勝2回)モヤ氏(1回)フェレーロ氏(1回)フェレール選手(準優勝1回)ナダル選手(11回)と続く全仏での活躍は、絶対に諦めない粘りのストローカーの歴史でもあります。

彼らに必要だったのは、スピンがかかって切れないストリングのポリエステルだったのです。

フェレール選手をリスペクトするナダル選手がフェレール選手と同じストリング(ルキシロン オリジナル)を試したことがあり、話題になったことがありました。

バルセロナオープンは、6-3.6-3でナダル選手が勝ち、インタビュアーがコートに入ってきました。勝利者インタビューのはずが、インタビュアーはフェレール選手の元に行ったのです。ナダル選手はフェレール選手をリスペクトしていますので、嫌な顔を一つもせずにずっと拍手を送ってました。

テレビを観戦していた私もグッときてさらにテレビにかじりついていました。

拍手が鳴りやまないスタンドに手を挙げ答えてましたが、スッと赤いバンダナを外すとサービスラインのTのところにそっと置いて、退場していきました。スマートです。

フェレール選手の全盛期はプリンスのO3モデルを使い、バボラのピュアドライブ、ウイルソンのバーン、ウイルソンブレードと移り変わりましたが、ストリングは一貫してルキシロンのオリジナルを使い続けていました。

オリジナルは1.30mmしか規格がなく、完全にストローカー向きのストリングでした。

ナダル選手が使うRPMブラストは規格外の1.40mmと言われていましたが、現在は少し細くしているかもしれません。RPMブラストのように、1.20、1.25、1.30、1.35mmとゲージが選べる場合、細くしていくと反発が増し、本来ならストローク向きのポリエステルですが、ボレーもしやすくなっていきます。

中には1.05mmの超極細ゲージを作っているソリンコのツアーバイトのように、ナイロンストリングでは不可能な細さまで作れるようになっています。

そんな進化を続けるポリエステルですが、ルキシロン から発売予定の「賢いストリング」(仮)を張ってみました。

何も情報が無い中でストリングを張っていてわかったことは、1.25mmくらいであること。

何も情報が無い中でストリングを張っていてわかったことは、1.25mmくらいであること。

2色づかいになっており、違う素材をミックスしている可能性があること。

張り上がった後にストリングを凝視すると、ピントが合わないこと。(違う素材のためか?)

打ってみますと、ボレーのフィーリングの良さに驚きました。

私のボレーの打ち方は、かなりカットするためストリングにボールが乗ってくれないとコントロールができません。

なので今までポリエステルを縦に張ったことは一度もありません。

ポリエステルの欠点だった低速スイングの食いつきの悪さは感じられません。

ゲームに使ってみたのですが、リターンがアングルに決まってエースになりました。

スピンがかかるのは当然として、スピードが落ちないのが不思議でした。

スピンがかかるとスピードが落ち、スピードが出るとスピンがかかりづらいというのが当たり前ですが、「賢いストリング」はグググとストリングに食い込みその後タイムラグがあるかのように飛び出す感覚です。

スイングが終わった後にボールが飛んでいくイメージです。

まだまだ正体不明なストリングですが、セカンドサービスの威力もいつもより増していました。

また詳しいことがわかりましたら報告します。

ストリングのテンションが強い、弱い、硬い、柔らかい、55ポンド、35ポンドなど色々表現方法がありますが、ラケットのフェース面積、ストリングパターン、ストリングの種類によっても違いがあります。

ストリングのテンションが強い、弱い、硬い、柔らかい、55ポンド、35ポンドなど色々表現方法がありますが、ラケットのフェース面積、ストリングパターン、ストリングの種類によっても違いがあります。

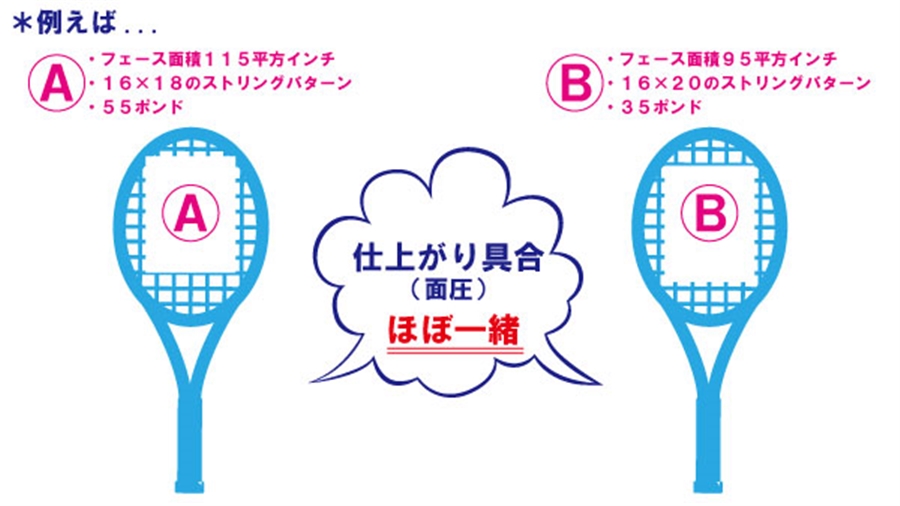

例えば、フェース面積115平方インチで16×18のストリングパターンのラケットに55ポンドで張ったときと、フェース面積95平方インチで16×20のストリングパターンのラケットに35ポンドで張ったときの仕上がり具合(面圧)はほぼ同じです。

例えば、フェース面積115平方インチで16×18のストリングパターンのラケットに55ポンドで張ったときと、フェース面積95平方インチで16×20のストリングパターンのラケットに35ポンドで張ったときの仕上がり具合(面圧)はほぼ同じです。

ガットも柔らかく張り上げた状態の方が、凹みが大きくなり、ボールがストリングに当たり、くの字型にたわんだ後に元に復元する力が働きボールを飛ばしてくれます。

ガットも柔らかく張り上げた状態の方が、凹みが大きくなり、ボールがストリングに当たり、くの字型にたわんだ後に元に復元する力が働きボールを飛ばしてくれます。

三つ目の疑問

三つ目の疑問 ナイロンでもポリエステルでも、スピンを謳っているストリングは、ネジってあったり表面が凸凹しています。

ナイロンでもポリエステルでも、スピンを謳っているストリングは、ネジってあったり表面が凸凹しています。 アングルショットがサイドアウトしづらくなると聞いたことがあります。

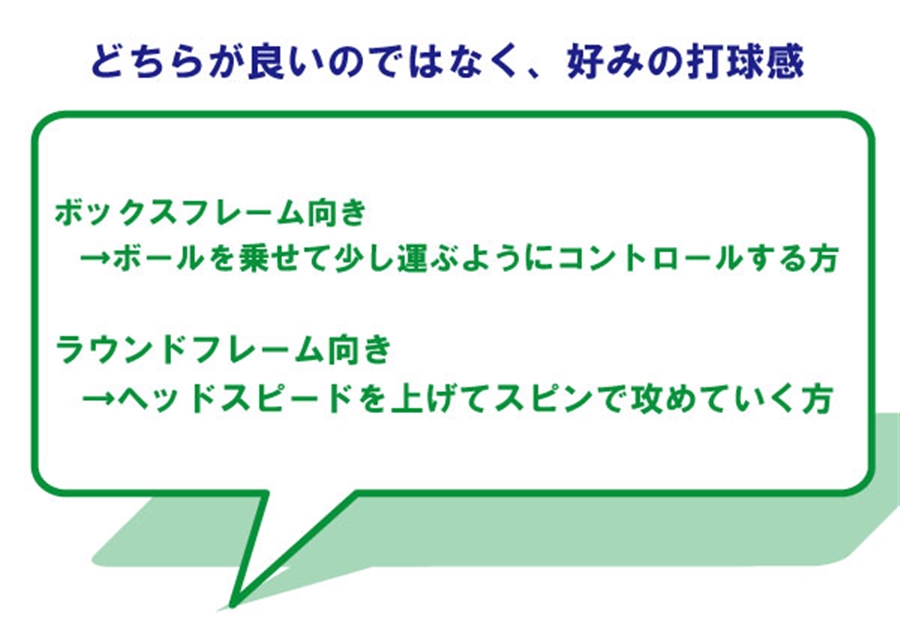

アングルショットがサイドアウトしづらくなると聞いたことがあります。 まずは、ラケットのボックスフレーム、ラウンドフレームについてです。 フレームの断面に対して、ボックスフレームとラウンドフレームと区別しています。

まずは、ラケットのボックスフレーム、ラウンドフレームについてです。 フレームの断面に対して、ボックスフレームとラウンドフレームと区別しています。  ボックスと言えば、電話ボックスとかティッシュボックスとかの長方形を思い浮かべると思います。

ボックスと言えば、電話ボックスとかティッシュボックスとかの長方形を思い浮かべると思います。 親指と人差し指で挟んで力を入れると、消しゴムはグニャッと変形しやすく、スーパーボールは変形しづらいと思います。

親指と人差し指で挟んで力を入れると、消しゴムはグニャッと変形しやすく、スーパーボールは変形しづらいと思います。

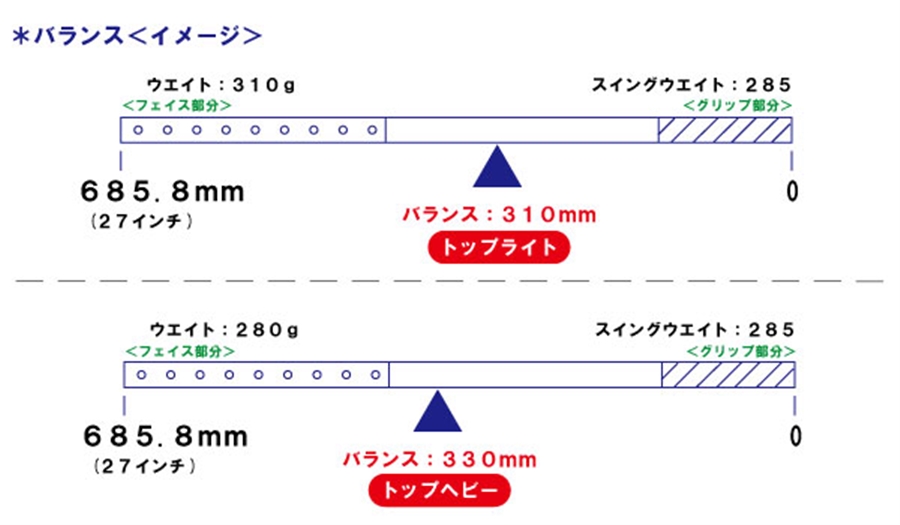

ラケットのウエイトはわかるけど、バランス、スイングウエイトは何?と言う方は結構いらっしゃいます。

ラケットのウエイトはわかるけど、バランス、スイングウエイトは何?と言う方は結構いらっしゃいます。 もし、ラケットの真ん中辺りを握って振る競技ならスイングウエイトを測る必要はありません。ウエイトとバランスだけで十分です。

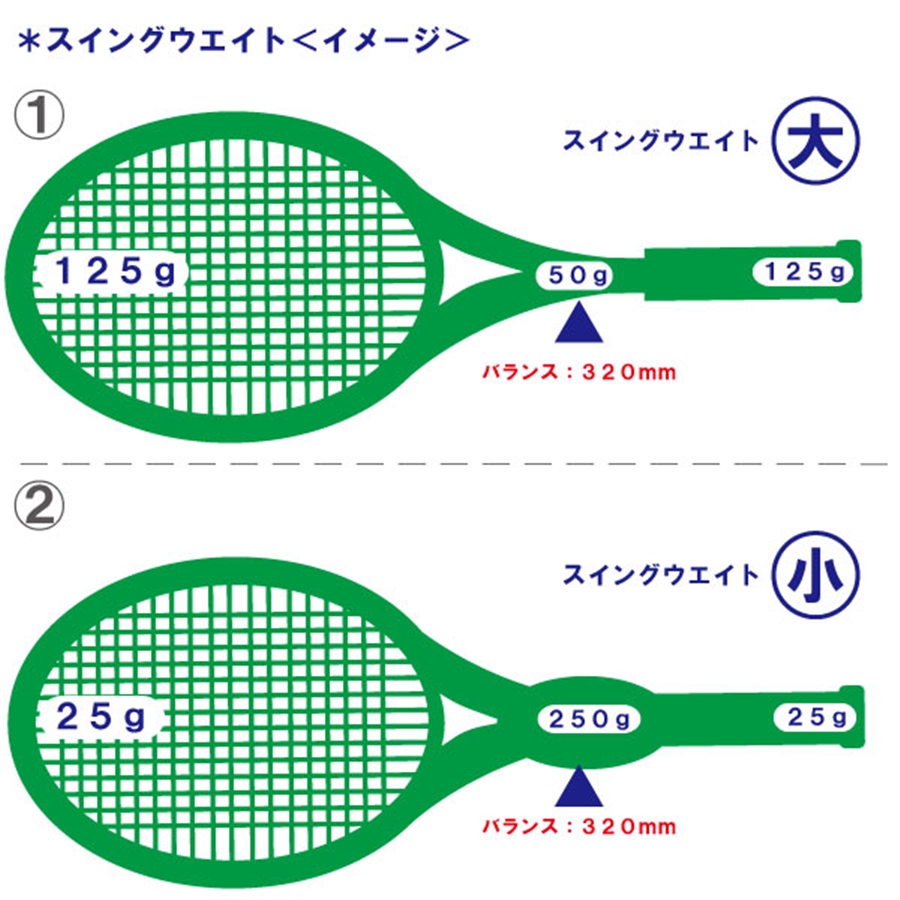

もし、ラケットの真ん中辺りを握って振る競技ならスイングウエイトを測る必要はありません。ウエイトとバランスだけで十分です。 ウエイト、バランスはまったく同じですが、スイングウエイトは、①の方が重たくなります。

ウエイト、バランスはまったく同じですが、スイングウエイトは、①の方が重たくなります。 「パワー=ウエイト×移動距離」の公式がありますので、軽いものより重たいものの方が威力が出るのです。

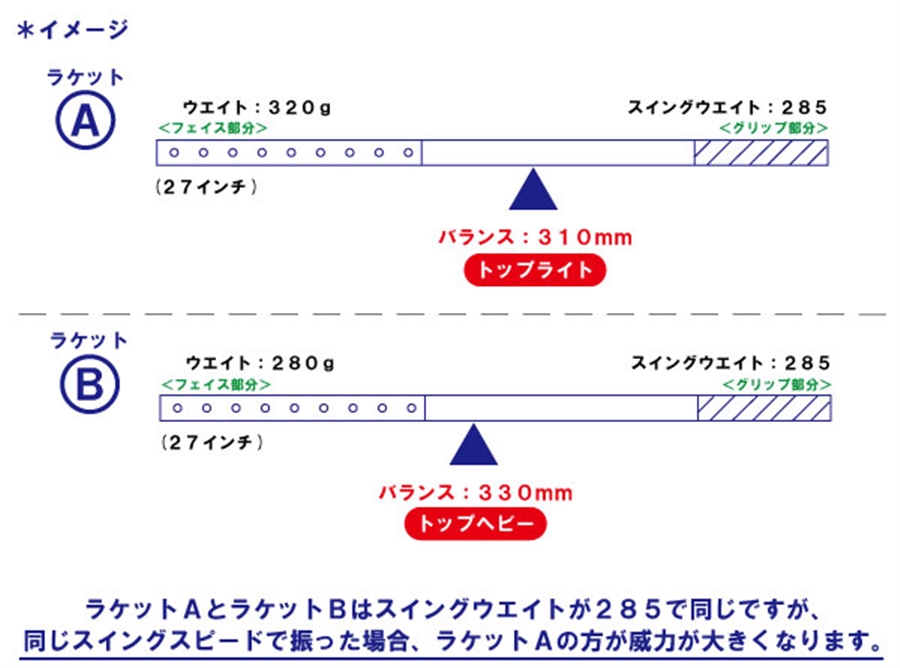

「パワー=ウエイト×移動距離」の公式がありますので、軽いものより重たいものの方が威力が出るのです。 ラケットAとラケットBはスイングウエイトが285と同じですが、同じスイングスピードで振った場合ラケットAの方が威力が大きくなります。

ラケットAとラケットBはスイングウエイトが285と同じですが、同じスイングスピードで振った場合ラケットAの方が威力が大きくなります。 同時に2本購入しなくても、1本目のウエイト、バランス、スイングウエイトがわかっていれば、2本目を購入するときに近いものを選んだり、1本目よりも軽いもの、重いものなど注文をつけることができるのです。

同時に2本購入しなくても、1本目のウエイト、バランス、スイングウエイトがわかっていれば、2本目を購入するときに近いものを選んだり、1本目よりも軽いもの、重いものなど注文をつけることができるのです。

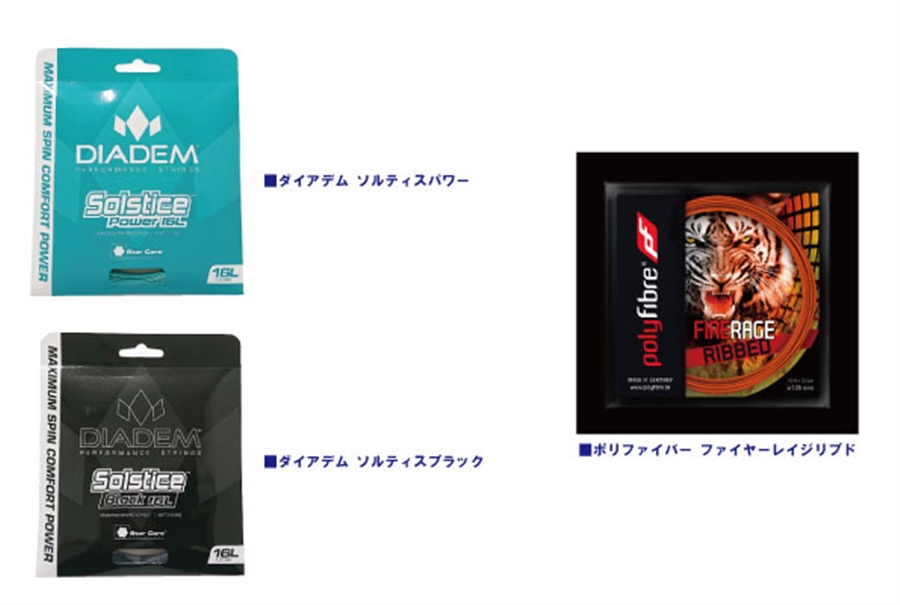

ダイアデムのポリエステル「ソルティスパワー」と「ソルティスブラック」の違いを探るのが今回のテーマですが、もう一つ気になっているストリングがあります。

ダイアデムのポリエステル「ソルティスパワー」と「ソルティスブラック」の違いを探るのが今回のテーマですが、もう一つ気になっているストリングがあります。 ストリングの表面が歯車状になっていて、ソルティスパワーの星形断面形状と似ているのです。

ストリングの表面が歯車状になっていて、ソルティスパワーの星形断面形状と似ているのです。 取っ替え引っ替え打ち比べて微かな違いがわかってまいりました。

取っ替え引っ替え打ち比べて微かな違いがわかってまいりました。 はっきり言ってまったく異なるストリングでした。

はっきり言ってまったく異なるストリングでした。

今回はすべて、1.25mmを張って約4時間均等に使用しました。

今回はすべて、1.25mmを張って約4時間均等に使用しました。

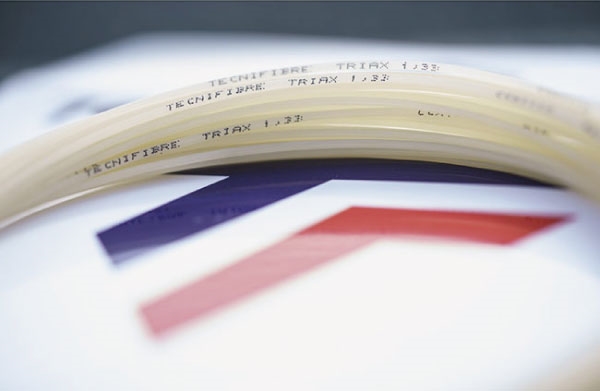

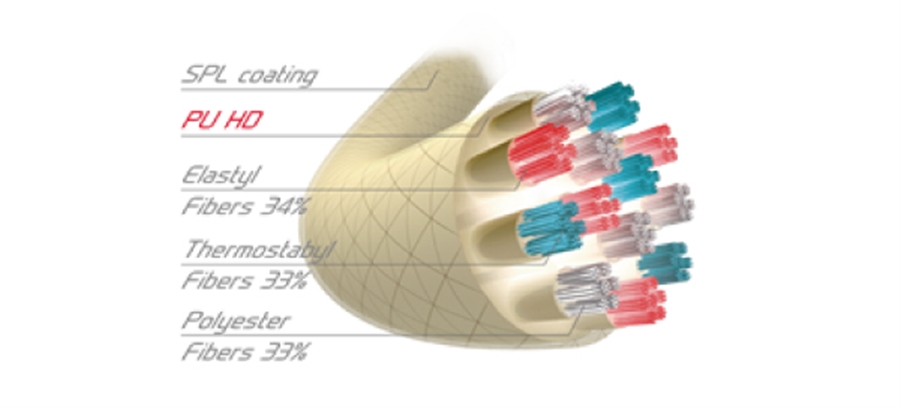

テクニファイバーは縦糸と横糸の寿命の違いを問題視しており、ハイブリッドストリングを発売していません。

テクニファイバーは縦糸と横糸の寿命の違いを問題視しており、ハイブリッドストリングを発売していません。  ****************

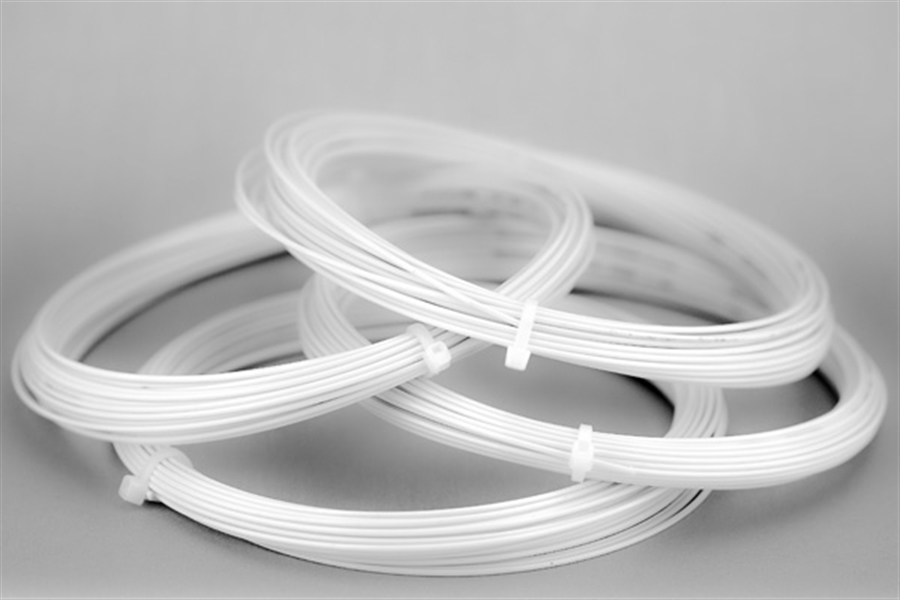

**************** 10年前にプリンスから発売していたリコイルを思い出しました。

10年前にプリンスから発売していたリコイルを思い出しました。 そこで浮かんだのが、HDMXとポリエステルをハイブリッドしたら面白そうでした。

そこで浮かんだのが、HDMXとポリエステルをハイブリッドしたら面白そうでした。 アイスコード単体より、食いつきがよくなり、スライスの打ちやすさと、ボレーのしやすさが増しました。

アイスコード単体より、食いつきがよくなり、スライスの打ちやすさと、ボレーのしやすさが増しました。

まずカラーが真っ白で新鮮です。

まずカラーが真っ白で新鮮です。 シーンは変わり・・・

シーンは変わり・・・ レヴォCS10.0は非常によく飛ぶラケットですので、ナイロンマルチフィラメントを張っている時はスピンをかけないと大きく飛んでしまいますが、アイスコードは飛距離は抑えられますので、フラット系のボールもアウトしません。

レヴォCS10.0は非常によく飛ぶラケットですので、ナイロンマルチフィラメントを張っている時はスピンをかけないと大きく飛んでしまいますが、アイスコードは飛距離は抑えられますので、フラット系のボールもアウトしません。

初めてポリエステルを打ったのが、20年程前のことでルキシロンのアルパワーでした。

初めてポリエステルを打ったのが、20年程前のことでルキシロンのアルパワーでした。 バルセロナオープンは、6-3.6-3でナダル選手が勝ち、インタビュアーがコートに入ってきました。勝利者インタビューのはずが、インタビュアーはフェレール選手の元に行ったのです。ナダル選手はフェレール選手をリスペクトしていますので、嫌な顔を一つもせずにずっと拍手を送ってました。

バルセロナオープンは、6-3.6-3でナダル選手が勝ち、インタビュアーがコートに入ってきました。勝利者インタビューのはずが、インタビュアーはフェレール選手の元に行ったのです。ナダル選手はフェレール選手をリスペクトしていますので、嫌な顔を一つもせずにずっと拍手を送ってました。 中には1.05mmの超極細ゲージを作っているソリンコのツアーバイトのように、ナイロンストリングでは不可能な細さまで作れるようになっています。

中には1.05mmの超極細ゲージを作っているソリンコのツアーバイトのように、ナイロンストリングでは不可能な細さまで作れるようになっています。

何も情報が無い中でストリングを張っていてわかったことは、1.25mmくらいであること。

何も情報が無い中でストリングを張っていてわかったことは、1.25mmくらいであること。  【GXX3】はポリエステル「Gツアー3」とシンセティックナイロン「AKプロCX17」の組み合わせです。

【GXX3】はポリエステル「Gツアー3」とシンセティックナイロン「AKプロCX17」の組み合わせです。  【GXX1】はポリエステル「Gツアー1」とシンセティックナイロン「AKプロCX17」の組み合わせです。

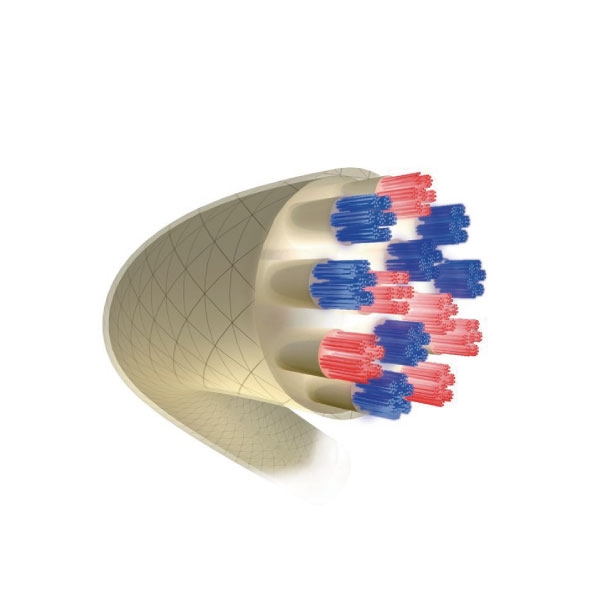

【GXX1】はポリエステル「Gツアー1」とシンセティックナイロン「AKプロCX17」の組み合わせです。  AKプロCXは分類するとモノフィラメントに入りますが、厳密には海島型というどちらにも属さない構造で作られています。 AKプロは元々テックガット7000EXというネーミングで最もナチュラルガットに近いシンセティックナイロンとして評判でした。 トーナメントプロ選手がほとんどナチュラルガットを使っていた90年代に、アンナクルニコワ氏(ヒンギス氏のダブルスパートナー)が契約なしにこのテックガット7000EXを使用していました。 人気のある選手でしたので、その後ゴーセンと契約を結び頭文字をとってAKプロと名称変更をしたのです。 AKプロCXは、AKプロに耐熱400度(通常耐熱200度)の耐熱糸CXを側糸に使用した商品です。 熱に弱いポリエステルと熱に強いCXを組みわせることで耐久性、テンション維持性を向上させました。 また、パワーを重視した柔らか過ぎないガッチリとした打球感なのでポリエステル好きの方も十分納得できるフィーリングになっています。 【GXX3】は、やや柔らかいGツアー3を使用していますのでストロークからボレーまでオールラウンドなプレーを目指す方にオススメです。 【GXX1】は、やや硬めのGツアー1を使用していますのでストローク中心にハードに攻めるプレーを目指す方にオススメです。 縦糸横糸のセッティングについては、現在ポリエステルを使用している方は縦Gツアー横AKプロCXを。 現在シンセティックナイロンを使用している方は縦AKプロCX横Gツアーがオススメです。 ぜひ試してみてください。

AKプロCXは分類するとモノフィラメントに入りますが、厳密には海島型というどちらにも属さない構造で作られています。 AKプロは元々テックガット7000EXというネーミングで最もナチュラルガットに近いシンセティックナイロンとして評判でした。 トーナメントプロ選手がほとんどナチュラルガットを使っていた90年代に、アンナクルニコワ氏(ヒンギス氏のダブルスパートナー)が契約なしにこのテックガット7000EXを使用していました。 人気のある選手でしたので、その後ゴーセンと契約を結び頭文字をとってAKプロと名称変更をしたのです。 AKプロCXは、AKプロに耐熱400度(通常耐熱200度)の耐熱糸CXを側糸に使用した商品です。 熱に弱いポリエステルと熱に強いCXを組みわせることで耐久性、テンション維持性を向上させました。 また、パワーを重視した柔らか過ぎないガッチリとした打球感なのでポリエステル好きの方も十分納得できるフィーリングになっています。 【GXX3】は、やや柔らかいGツアー3を使用していますのでストロークからボレーまでオールラウンドなプレーを目指す方にオススメです。 【GXX1】は、やや硬めのGツアー1を使用していますのでストローク中心にハードに攻めるプレーを目指す方にオススメです。 縦糸横糸のセッティングについては、現在ポリエステルを使用している方は縦Gツアー横AKプロCXを。 現在シンセティックナイロンを使用している方は縦AKプロCX横Gツアーがオススメです。 ぜひ試してみてください。