■テニスGEEK通信(TENNIS GEEK NEWS)とは テニスギアの「モノ」や「コト」を、深堀し、マニアックに、そしてGEEK(ヲタク)にお届けするコラムです。

-----------------------

テニスに関する仕事をして、30数年になる大ベテランですが、まだまだヤル気満々でテニスコートに立っている

中居が担当いたします。

-------------------------------

「ヨネックスレグナは至高か究極か試打の結果は?」

ラケットの材質の進化は、竹、木材、金属、グラスファイバー、カーボンと半世紀の間に劇的に進化しています。カーボンが使用されるようになってから30年以上になりますが、カーボン自体の進化も見張るものがあります。

カーボン(グラファイト)は炭素繊維をシート状にしてレジン(エポキシ樹脂)で固めて固形化します。

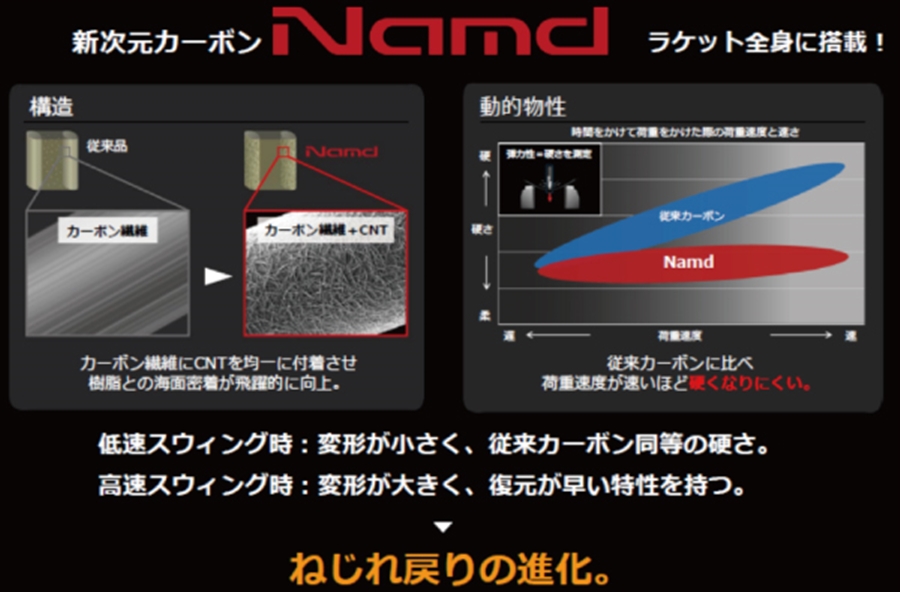

糸状にして編み込むブレードとかスリーブと言われるものやナノチューブなど様々なカーボン繊維が開発されています。

そう言った手の込んだカーボン繊維は非常に高額で、F1のボディや10万円以上するゴルフのドライバーなどに使用され、テニスラケットには部分的にしか使われないのが常でした。

カーボン繊維には【高反発】【振動吸収】【耐久性向上】などの役割があり、高品質なカーボンをふんだんに使用できれば相当良いラケットが出来上がるはずです。

ヨネックスレグナは、高品質な「namd」をフレームトップ、フレームサイド、シャフトとふんだんに使用した贅沢設計なのです。

トリフとフォアグラを使った贅沢料理のように濃厚な美味さを味わえることを期待して、いざ試打してみようと思います。

いつものダブルスオフに来ています。まずはレグナ98でゲームです。

いつものダブルスオフに来ています。まずはレグナ98でゲームです。思ったような濃厚な打球感ではなく、硬くて飛ばない印象です。あっけなく負けてしまい、次はレグナ100でチャレンジです。

10g軽くなり、フレーム厚も1mm厚くなり、フェースも2平方インチ大きくなり、楽になるはずが、やっぱり硬くて飛ばないのは大差なく、あえなく敗退しました。

準備運動をほとんどしていなかったので、待機している時にずっと素振りをして体を温め次のゲームではまたレグナ98に戻し、再チャレンジしました。

素振りのイメージのまましっかりと振り抜いた時に、ボールがラケットの真ん中にめり込む感じがして「この感触だ」と実感してからはインパクトに集中してプレーしました。このゲームは勝ち、レグナ100でも勝ち、2連敗の後は5連勝でフィニッシュです。

レグナと言うラケットは決して簡単なラケットではありませんが、良いラケットであることは間違いありません。

ただ良さを引き出すために打つ方も正しい打ち方をしないといけません。

ある程度のスイングスピードがないとラケットがしなりません。

一旦しなったラケットは元の形状に戻ろうとしますが、その復元力が非常に強いと感じました。

体のひねりを使ってしっかりとスイングできたときは、回転のかかった威力のあるボールがベースライン深く入ります。その証拠となるシーンがありました。

アドコートでリターンの場面で、左利きの逃げるサービスがサイドラインギリギリに入り、外に逃げていきます。 あらかじめケアしていたので、何とか届きましたが、完全にコートの外に追い出されてますので打てる場所はアレーを狙ってストレートに打つしかありません。

一か八かで思いっきり叩きますと、相手前衛の横を抜けアウトする軌道からベースライン際で鋭角に落ちて入ったのです。 サイドアウトかバックアウトしてしまうケースですが、一直線にアレーに突き刺さりました。

後で、左利きのサーバーからもこのショットを褒めていただきました。レグナの良さを引き出せた瞬間でした。

レグナ98とレグナ100は、Vコア98とVコア100との位置関係とは大分違います。

Vコアはしっかり打つ98に対して、楽できる100の位置関係ですが、レグナは98もしっかり、100もしっかりの同列の関係です。

Vコアはしっかり打つ98に対して、楽できる100の位置関係ですが、レグナは98もしっかり、100もしっかりの同列の関係です。しなり戻りの早いカーボン「namd」をふんだんに使っているという先入観から柔らかいイメージを持ってしまいましたが、それは間違いでした。

しなって良い部分としなってはいけない部分があるようで、フェースの真ん中で捉えた時の、しなるというかボールが引っ付くような感覚があり、その後爆発的に飛び出していきますが芯を外すとさっぱりです。

ストリングからボールが飛び出す1000分の4秒とフレームのしなり戻りがシンクロするように作られているのでしょうか。

しなりが大き過ぎるラケットは、しなっている間にストリングからボールが離れてしまうのでスピードがロスしてしまったり、方向が定まらなくなったりしてしまいます。

レグナはしなり過ぎによる弊害が起きないように設計されているようです。

プロや上級者はきっとレグナは柔らかいと感じると思います。

プロや上級者はきっとレグナは柔らかいと感じると思います。それは飛んでくるボールのスピードと打つ側の速いスイングで起こるボールとラケットの衝突でしなりを感じるからです。

一般のアマチュアでは、たまにしかその条件(速いボールと速いスイング)に出会いません。

結論として、レグナ98とレグナ100の差は自分のレベルでは、見分けがつけられませんでした。

ただ至福の時は「プロのラケットはこんな感じなのかな」と思わせる瞬間がたまに来ることです。

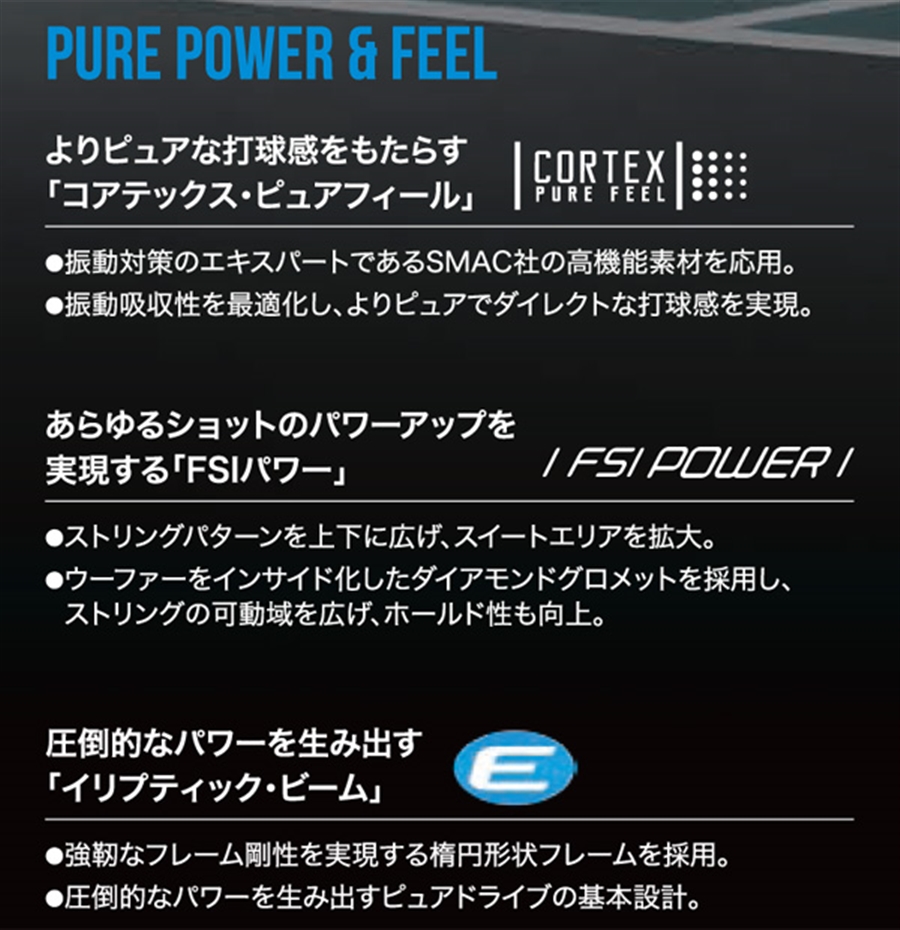

「ピュアドライブVSはパワーをコントロールできる優れものでした。」

「ピュアドライブVSはパワーをコントロールできる優れものでした。」 打つ前に期待することはありますが、これ程までにドキドキ・ワクワクすることは滅多にありませんでした。

打つ前に期待することはありますが、これ程までにドキドキ・ワクワクすることは滅多にありませんでした。 最も感動したのが、バックハンドスライスを打ったときでした。

最も感動したのが、バックハンドスライスを打ったときでした。  この日はダブルスのオフに参加していたのですが、主催の方がピュアドライブとプロスタッフ97CVを使用していました。

この日はダブルスのオフに参加していたのですが、主催の方がピュアドライブとプロスタッフ97CVを使用していました。

シングルバックハンドならではのダイナミックで気持ち良いフィニッシュです。

シングルバックハンドならではのダイナミックで気持ち良いフィニッシュです。 ウイルソンクラッシュ100(295g、310mm)

ウイルソンクラッシュ100(295g、310mm)  プリンスX100(300g、320mm)

プリンスX100(300g、320mm)  ヘッドグラフィン360インスティンクトS(285g、320mm)

ヘッドグラフィン360インスティンクトS(285g、320mm)  ヘッドグラフィン360スピードMPライト(275g、330mm)

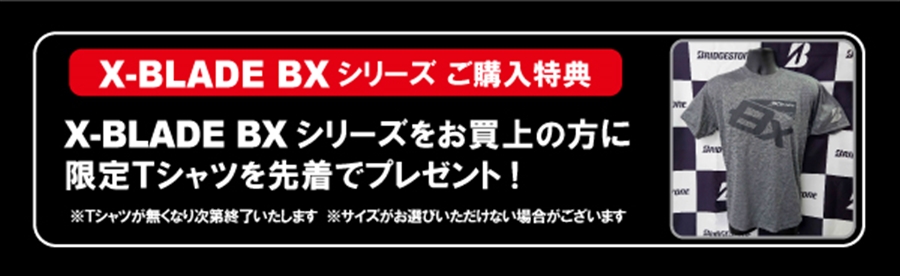

ヘッドグラフィン360スピードMPライト(275g、330mm)  ブリヂストンXブレードBX290(290g、325mm)

ブリヂストンXブレードBX290(290g、325mm)

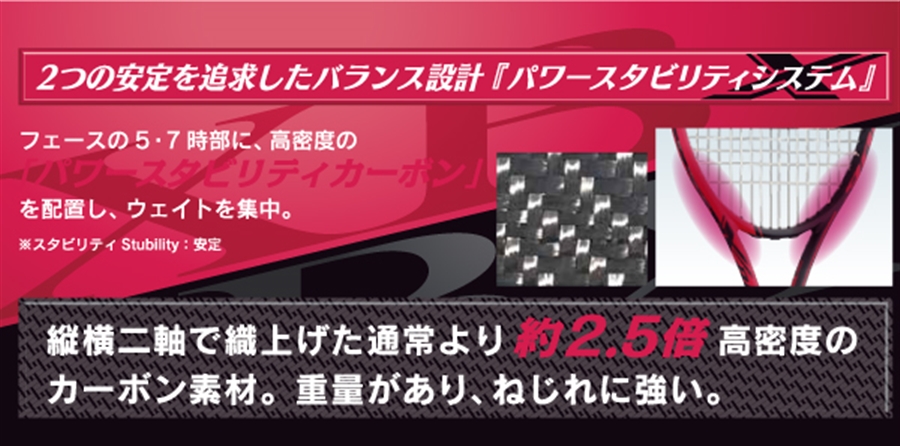

「ブリヂストンXブレードBXは五感で楽しめます」

「ブリヂストンXブレードBXは五感で楽しめます」 まずは305を試打してみました。

まずは305を試打してみました。  **********

**********

体の一部になれるようなラケットを目指してつくりました!とのことでした。

体の一部になれるようなラケットを目指してつくりました!とのことでした。

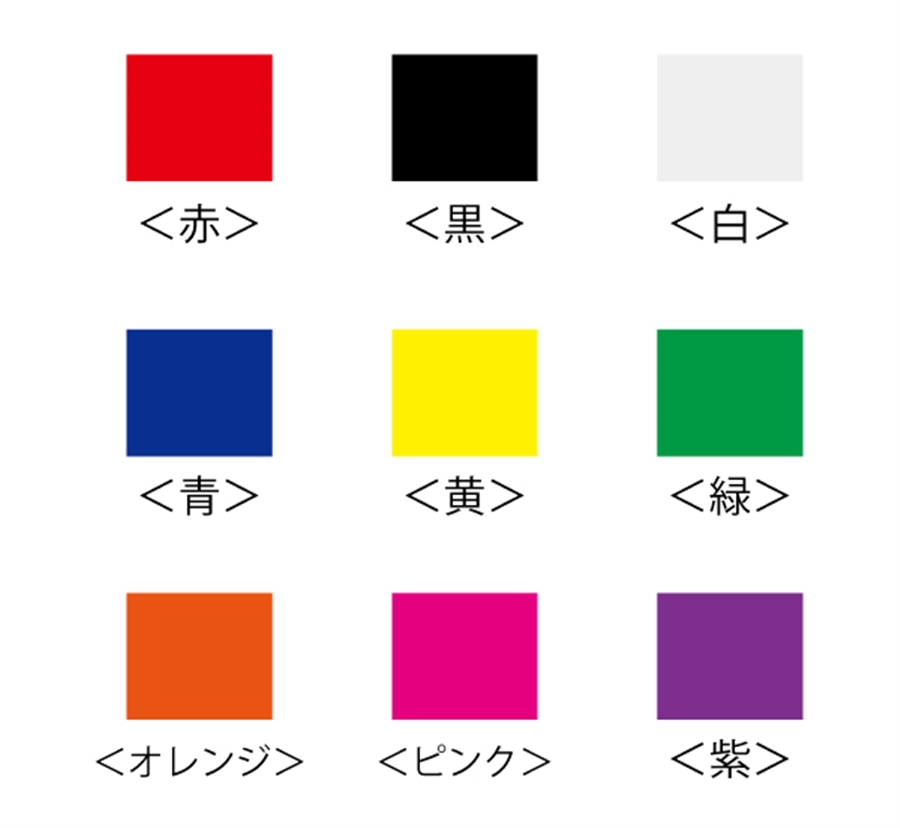

「赤」開放的、個性的、リーダーシップがある

「赤」開放的、個性的、リーダーシップがある

次にカラーが豊富なのは、ヨネックスで、Eゾーンシリーズは、ブラック×グリーン、ブラック×ブルーがあり、100のみ限定でホワイトが発売されました。

次にカラーが豊富なのは、ヨネックスで、Eゾーンシリーズは、ブラック×グリーン、ブラック×ブルーがあり、100のみ限定でホワイトが発売されました。

その他では、ブリヂストンXブレードの黒、赤、白と重さによって選べたり、バボラピュアドライブチームにホワイトが追加されたりします。

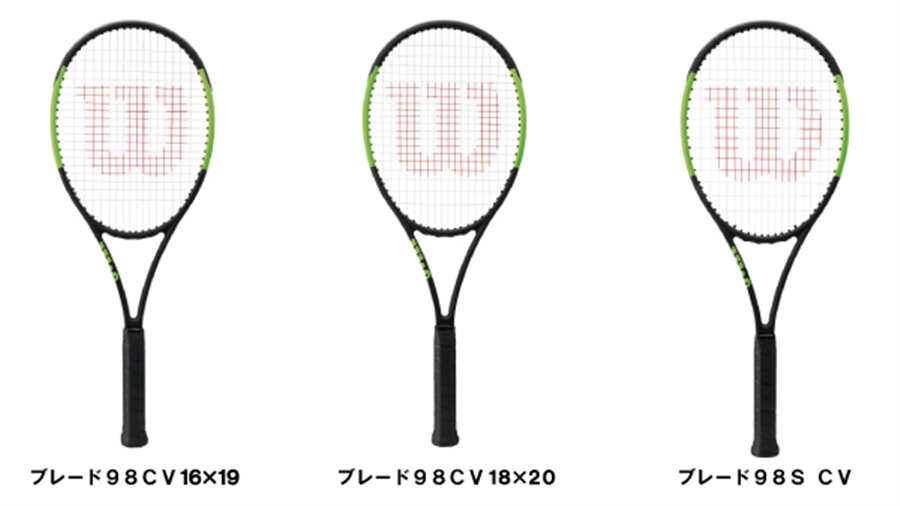

その他では、ブリヂストンXブレードの黒、赤、白と重さによって選べたり、バボラピュアドライブチームにホワイトが追加されたりします。  また、黒一色のプロスタッフRF97を使用しているフェデラー選手の人気もあって、ブレードシリーズ、バーンシリーズ、ウルトラシリーズにもブラックデザインを発売しました。

また、黒一色のプロスタッフRF97を使用しているフェデラー選手の人気もあって、ブレードシリーズ、バーンシリーズ、ウルトラシリーズにもブラックデザインを発売しました。  フェデラー選手のこだわりとして、回り込んでのフォアハンドが安定するようフェースをほんの少し柔らかくしたブラックアンドホワイトを昨年発売しましたが、数試合でブラックインブラックに戻してしまいました。

フェデラー選手のこだわりとして、回り込んでのフォアハンドが安定するようフェースをほんの少し柔らかくしたブラックアンドホワイトを昨年発売しましたが、数試合でブラックインブラックに戻してしまいました。

実は、元に戻したのではなくブラックアンドホワイトの少し柔らかいフレームでデザインだけブラックインブラックに変えていたのです。

実は、元に戻したのではなくブラックアンドホワイトの少し柔らかいフレームでデザインだけブラックインブラックに変えていたのです。

また、ウルトラシリーズにはホワイトインホワイトが追加されます。ホワイトにちなんでホワイトデーに発売するということも行います。

また、ウルトラシリーズにはホワイトインホワイトが追加されます。ホワイトにちなんでホワイトデーに発売するということも行います。

また、バボラは毎年、ピュアアエロにフレンチオープンカラーを発売しています。

また、バボラは毎年、ピュアアエロにフレンチオープンカラーを発売しています。 こちらのシューズの謳い文句が、骨盤が立ちハムストリングを効率よく使えることでした。

こちらのシューズの謳い文句が、骨盤が立ちハムストリングを効率よく使えることでした。

ヒールロックと呼ばれる結び方とは、上部2つのシューホールに紐を通して熊の耳みたいにし、最後にその間に紐を通すとかかとから足首にかけてしっかりとホールドされるのです。

ヒールロックと呼ばれる結び方とは、上部2つのシューホールに紐を通して熊の耳みたいにし、最後にその間に紐を通すとかかとから足首にかけてしっかりとホールドされるのです。

アマチュアになると年代で異なるとは思いますが、50代のシングルバックハンド率は個人的な体感では8割くらいではないでしょうか。

アマチュアになると年代で異なるとは思いますが、50代のシングルバックハンド率は個人的な体感では8割くらいではないでしょうか。 スライスの打点はやや手元から入って対角線上に上方向に抜けていきますので、縦長フェイスが良いと思います。

スライスの打点はやや手元から入って対角線上に上方向に抜けていきますので、縦長フェイスが良いと思います。

まさにバックハンドが打ちやすくなる工夫があり、フォア面よりバック面が11%しなるように設計されています。

まさにバックハンドが打ちやすくなる工夫があり、フォア面よりバック面が11%しなるように設計されています。

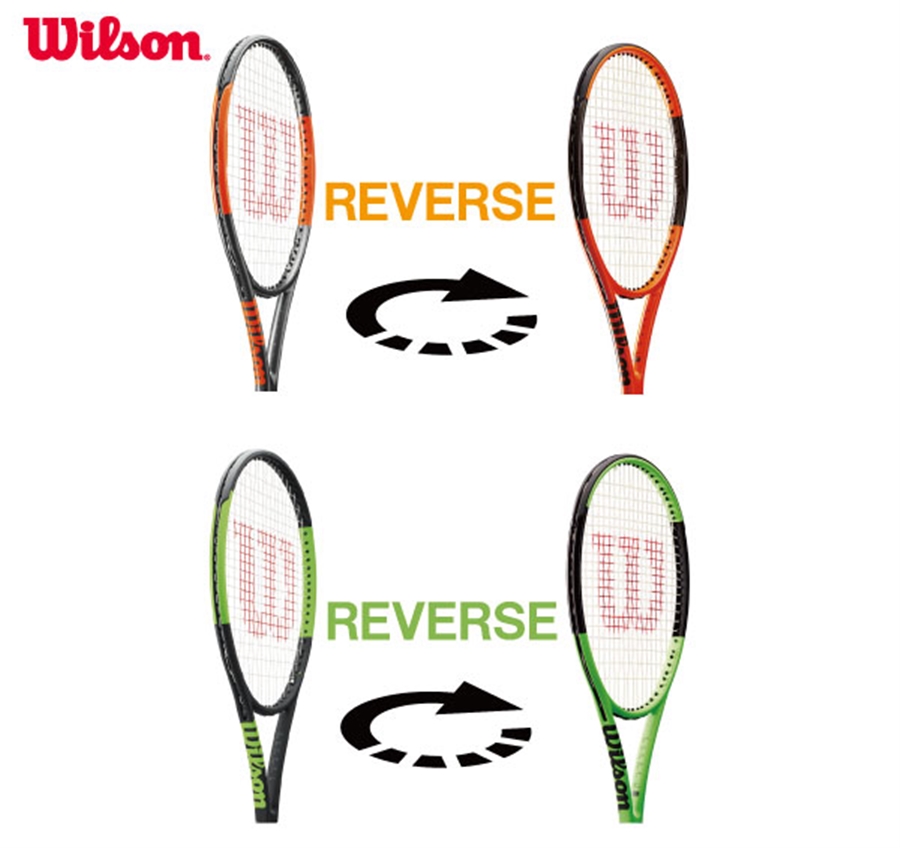

また、ウイルソンの[Sラケ]もスライスショットが打ちやすいラケットです。

また、ウイルソンの[Sラケ]もスライスショットが打ちやすいラケットです。 【ストリング】と【テンション】ですが、ボールを潰すというより、ホールドして長く運ぶことが必要です。

【ストリング】と【テンション】ですが、ボールを潰すというより、ホールドして長く運ぶことが必要です。 ウイルソンのラケット「クラッシュ」の開発背景として、

ウイルソンのラケット「クラッシュ」の開発背景として、 店頭にあるラケットを隅々計測しましたところ、、、最もしなるラケットはプリンスファントム100XRJのRA値61でした。こちらのラケットはフレーム厚が16mmと薄いのでしなって当然なのです。

店頭にあるラケットを隅々計測しましたところ、、、最もしなるラケットはプリンスファントム100XRJのRA値61でした。こちらのラケットはフレーム厚が16mmと薄いのでしなって当然なのです。 話を戻しますが、クラッシュを実際に打ってみると打球感はそんなに柔らかくは感じませんでした。

話を戻しますが、クラッシュを実際に打ってみると打球感はそんなに柔らかくは感じませんでした。

(ただし、私はストロークで芯を外してしまうことが比較的あり、本来なら飛ばないはずのボールがねじれが起きないために十分に威力のあるボールが打てるのです。)

(ただし、私はストロークで芯を外してしまうことが比較的あり、本来なら飛ばないはずのボールがねじれが起きないために十分に威力のあるボールが打てるのです。)

通常の設計より15mm程トップライトになっています。これはシャフトから手元にかけてねじれないようにカーボン量を凝縮しているからと思われます。

通常の設計より15mm程トップライトになっています。これはシャフトから手元にかけてねじれないようにカーボン量を凝縮しているからと思われます。 【GXX3】はポリエステル「Gツアー3」とシンセティックナイロン「AKプロCX17」の組み合わせです。

【GXX3】はポリエステル「Gツアー3」とシンセティックナイロン「AKプロCX17」の組み合わせです。  【GXX1】はポリエステル「Gツアー1」とシンセティックナイロン「AKプロCX17」の組み合わせです。

【GXX1】はポリエステル「Gツアー1」とシンセティックナイロン「AKプロCX17」の組み合わせです。  AKプロCXは分類するとモノフィラメントに入りますが、厳密には海島型というどちらにも属さない構造で作られています。 AKプロは元々テックガット7000EXというネーミングで最もナチュラルガットに近いシンセティックナイロンとして評判でした。 トーナメントプロ選手がほとんどナチュラルガットを使っていた90年代に、アンナクルニコワ氏(ヒンギス氏のダブルスパートナー)が契約なしにこのテックガット7000EXを使用していました。 人気のある選手でしたので、その後ゴーセンと契約を結び頭文字をとってAKプロと名称変更をしたのです。 AKプロCXは、AKプロに耐熱400度(通常耐熱200度)の耐熱糸CXを側糸に使用した商品です。 熱に弱いポリエステルと熱に強いCXを組みわせることで耐久性、テンション維持性を向上させました。 また、パワーを重視した柔らか過ぎないガッチリとした打球感なのでポリエステル好きの方も十分納得できるフィーリングになっています。 【GXX3】は、やや柔らかいGツアー3を使用していますのでストロークからボレーまでオールラウンドなプレーを目指す方にオススメです。 【GXX1】は、やや硬めのGツアー1を使用していますのでストローク中心にハードに攻めるプレーを目指す方にオススメです。 縦糸横糸のセッティングについては、現在ポリエステルを使用している方は縦Gツアー横AKプロCXを。 現在シンセティックナイロンを使用している方は縦AKプロCX横Gツアーがオススメです。 ぜひ試してみてください。

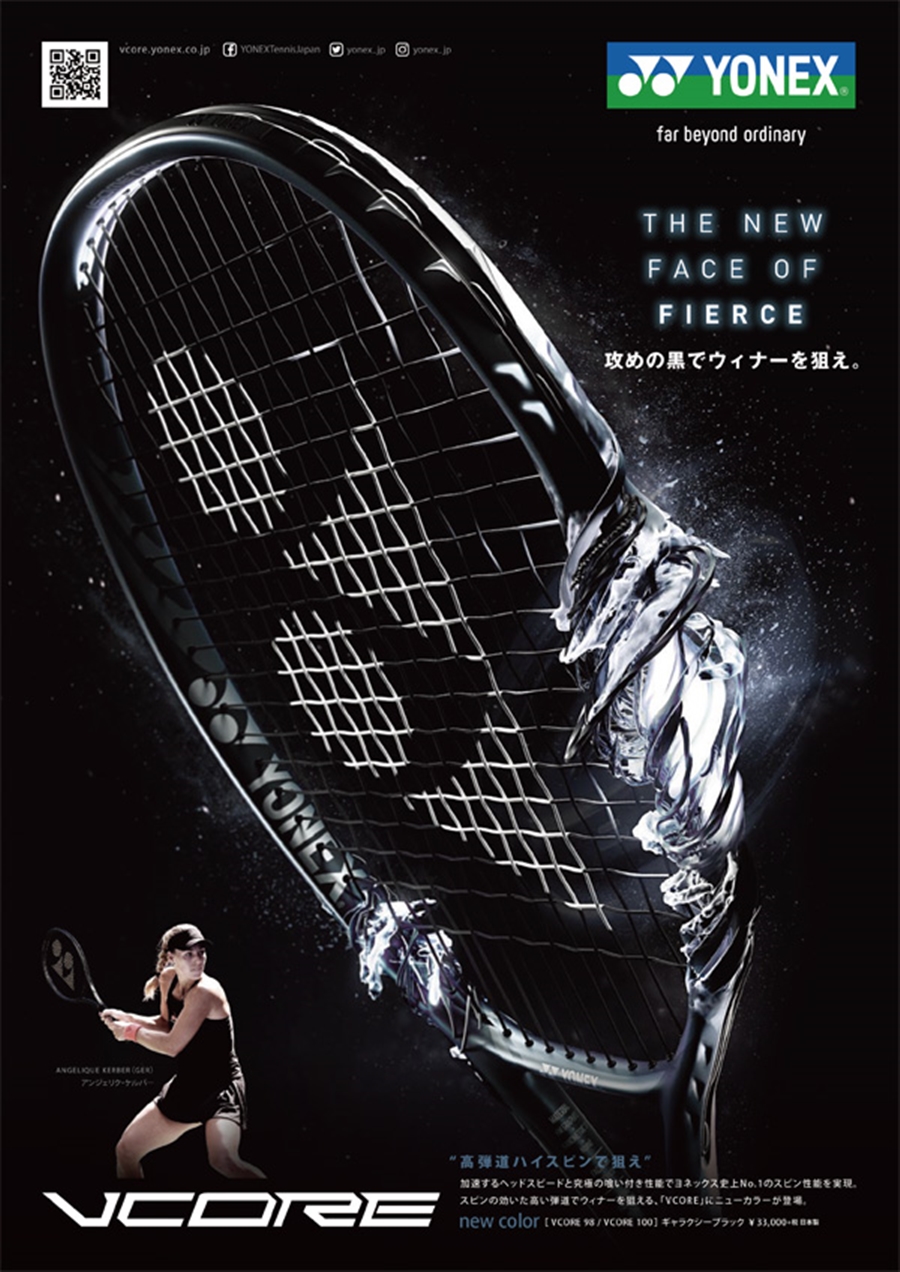

AKプロCXは分類するとモノフィラメントに入りますが、厳密には海島型というどちらにも属さない構造で作られています。 AKプロは元々テックガット7000EXというネーミングで最もナチュラルガットに近いシンセティックナイロンとして評判でした。 トーナメントプロ選手がほとんどナチュラルガットを使っていた90年代に、アンナクルニコワ氏(ヒンギス氏のダブルスパートナー)が契約なしにこのテックガット7000EXを使用していました。 人気のある選手でしたので、その後ゴーセンと契約を結び頭文字をとってAKプロと名称変更をしたのです。 AKプロCXは、AKプロに耐熱400度(通常耐熱200度)の耐熱糸CXを側糸に使用した商品です。 熱に弱いポリエステルと熱に強いCXを組みわせることで耐久性、テンション維持性を向上させました。 また、パワーを重視した柔らか過ぎないガッチリとした打球感なのでポリエステル好きの方も十分納得できるフィーリングになっています。 【GXX3】は、やや柔らかいGツアー3を使用していますのでストロークからボレーまでオールラウンドなプレーを目指す方にオススメです。 【GXX1】は、やや硬めのGツアー1を使用していますのでストローク中心にハードに攻めるプレーを目指す方にオススメです。 縦糸横糸のセッティングについては、現在ポリエステルを使用している方は縦Gツアー横AKプロCXを。 現在シンセティックナイロンを使用している方は縦AKプロCX横Gツアーがオススメです。 ぜひ試してみてください。 ※ギャラクシーブラック2月末に発売予定です

※ギャラクシーブラック2月末に発売予定です  VCORE98は、空気抵抗を軽減するためにトップ部のグロメットの突起を隠す凹型形状を採用し(エアロトレンチ)、しなり戻りを実現させるカーボン繊維「Namd」を使用しています。

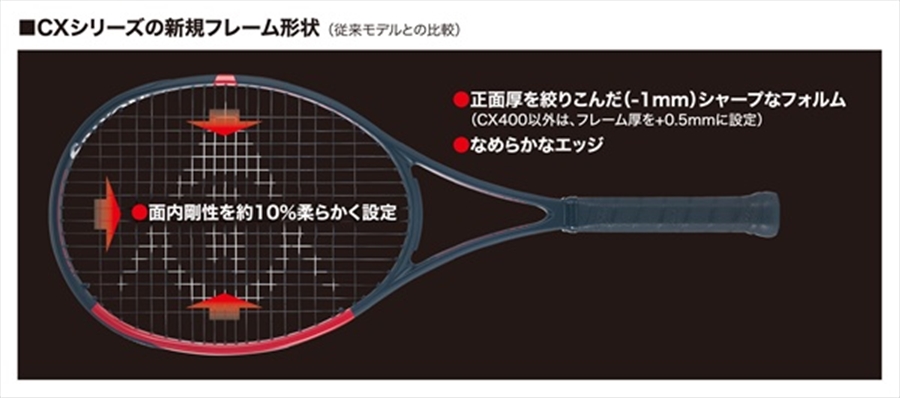

VCORE98は、空気抵抗を軽減するためにトップ部のグロメットの突起を隠す凹型形状を採用し(エアロトレンチ)、しなり戻りを実現させるカーボン繊維「Namd」を使用しています。 CX200は、正面からのフレーム厚が薄く振り抜きの良さを感じます。

CX200は、正面からのフレーム厚が薄く振り抜きの良さを感じます。 一度体験してみてもいいのではないでしょうか。

一度体験してみてもいいのではないでしょうか。

彼らのラケットには、グラフィンという2010年に「グラフェンの開発、研究」をした科学者がノーベル物理学賞を受賞した画期的なカーボン繊維が使用されています。

彼らのラケットには、グラフィンという2010年に「グラフェンの開発、研究」をした科学者がノーベル物理学賞を受賞した画期的なカーボン繊維が使用されています。 ベルディヒは現在57位と順位を落としているが、自己最高4位を記録している実力のある選手です。

ベルディヒは現在57位と順位を落としているが、自己最高4位を記録している実力のある選手です。 *「MP」のスペックはウエイト300gでバランス320mm

*「MP」のスペックはウエイト300gでバランス320mm グラフィン360インスティンクトSは、バランスを320mmとイーブンにすることで、スイングウエイトは小さくなります。

グラフィン360インスティンクトSは、バランスを320mmとイーブンにすることで、スイングウエイトは小さくなります。 実際に試打をした感触です。

実際に試打をした感触です。 「グラフィン360インスティンクトS」については、

「グラフィン360インスティンクトS」については、 グラフィン360インスティンクトは、見た目の通り、爽やかな打球感に、ネットプレーもしやすいオールラウンドなラケットで、特にダブルスが好きなプレーヤーにおススメなラケットでした。

グラフィン360インスティンクトは、見た目の通り、爽やかな打球感に、ネットプレーもしやすいオールラウンドなラケットで、特にダブルスが好きなプレーヤーにおススメなラケットでした。 驚いたラケットはウイルソントライアド3.0でした。

驚いたラケットはウイルソントライアド3.0でした。 個人的に平成を代表するシューズは、アディダスのアディバリケードとアシックスのゲルレゾリューションです。

個人的に平成を代表するシューズは、アディダスのアディバリケードとアシックスのゲルレゾリューションです。 「ソールコートブーストマルチコート」

「ソールコートブーストマルチコート」 ブーストは2016年にランニングシューズに採用され大ヒットした軽量、高反発素材で、跳ねるような推進力が生まれ、軽快にタイムを縮めることができる画期的なシューズでした。

ブーストは2016年にランニングシューズに採用され大ヒットした軽量、高反発素材で、跳ねるような推進力が生まれ、軽快にタイムを縮めることができる画期的なシューズでした。 さらに、そのバーからかかとを一周するスタビライザーが覆っています。(360TPU CHASIS)

さらに、そのバーからかかとを一周するスタビライザーが覆っています。(360TPU CHASIS) 前足部をシューキャップ(RPU ABRATION PROTECTION)という耐久性のある素材で2重で覆うことで、安定感と耐久性を向上させました。

前足部をシューキャップ(RPU ABRATION PROTECTION)という耐久性のある素材で2重で覆うことで、安定感と耐久性を向上させました。 立体的に成型されたヒールユニットの効果で足首回りのフィット感がよく、シューズと一体感があります。(3D MOLDED HEEL UNIT)

立体的に成型されたヒールユニットの効果で足首回りのフィット感がよく、シューズと一体感があります。(3D MOLDED HEEL UNIT)  ハードコートのスライド性とオムニコートでのグリップ力を極めたマルチコートソールを採用し、一足で全てのコートを対応できます。

ハードコートのスライド性とオムニコートでのグリップ力を極めたマルチコートソールを採用し、一足で全てのコートを対応できます。

バリケードと比較すると、屈曲性も良く(柔らかく)、一般のプレーヤーでも十分に履きこなせる設計になっています。

バリケードと比較すると、屈曲性も良く(柔らかく)、一般のプレーヤーでも十分に履きこなせる設計になっています。

バボラピュアストライク98 16×19 (305g、320mm、23mm厚)

バボラピュアストライク98 16×19 (305g、320mm、23mm厚) ウイルソンブレード98CV 16×19 (304g、315mm、21mm厚)

ウイルソンブレード98CV 16×19 (304g、315mm、21mm厚) ヨネックスEゾーン98 (305g、315mm、24mm厚)

ヨネックスEゾーン98 (305g、315mm、24mm厚) プリンスビースト98 (305g、315mm、25mm厚)

プリンスビースト98 (305g、315mm、25mm厚) ダンロップCX200 (305g、315mm、21.5mm厚)

ダンロップCX200 (305g、315mm、21.5mm厚) ヘッドグラフィンタッチラジカルMP (295g、325mm、23mm厚)

ヘッドグラフィンタッチラジカルMP (295g、325mm、23mm厚) フェース面積98平方インチのラケットは、ウエイトが305gでバランスが325mmでフレーム厚が22mm前後のものが多いのがわかります。

フェース面積98平方インチのラケットは、ウエイトが305gでバランスが325mmでフレーム厚が22mm前後のものが多いのがわかります。

個人的に思う黄金スペックを使っている方の特徴は、フォアハンドは厚いグリップでグリグリのスピンボール。

個人的に思う黄金スペックを使っている方の特徴は、フォアハンドは厚いグリップでグリグリのスピンボール。 ポリエステルですとどうしても強く打つことになってしまい、シルバースペックのラケットが持つ柔らかいタッチを生かしたプレーをしづらくなってしまいます。

ポリエステルですとどうしても強く打つことになってしまい、シルバースペックのラケットが持つ柔らかいタッチを生かしたプレーをしづらくなってしまいます。 *バボラ エクセル ウインザー価格:¥4,801(税込) ※ガット張り代込

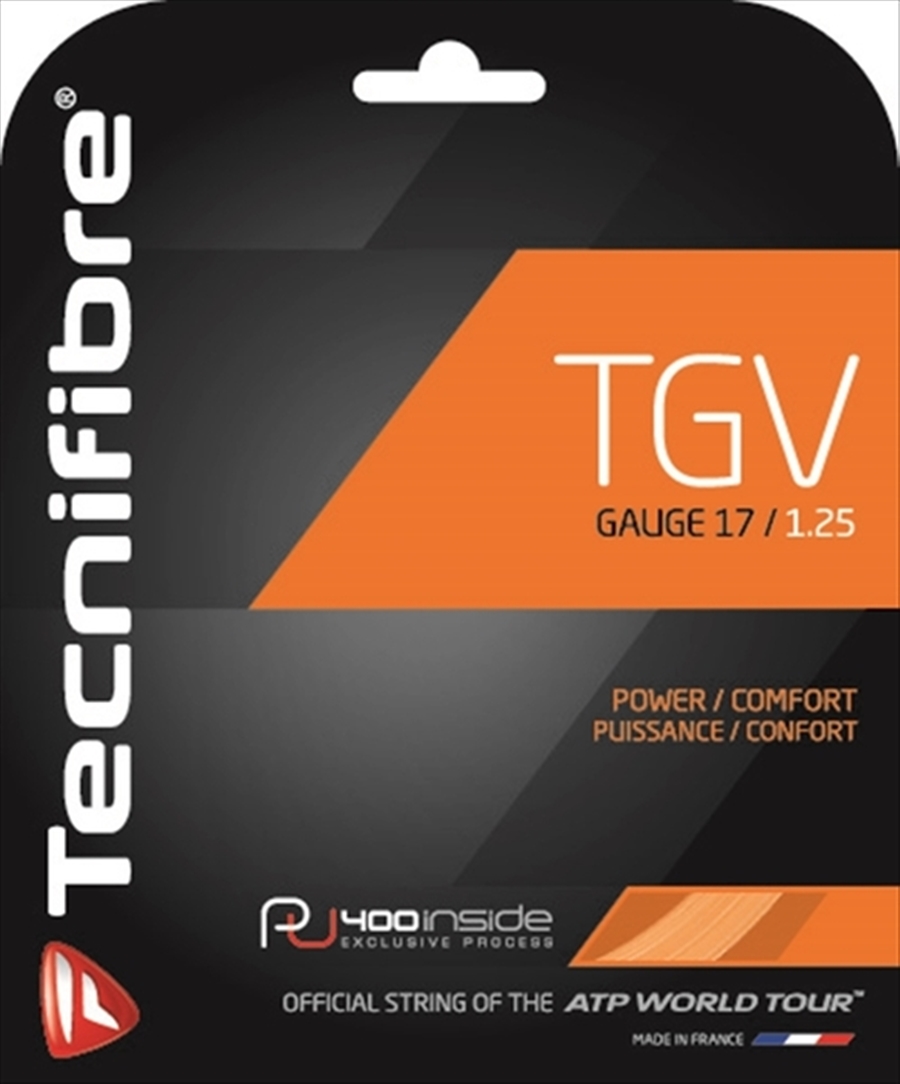

*バボラ エクセル ウインザー価格:¥4,801(税込) ※ガット張り代込 *テクニファイバー TGV ウインザー価格:¥4,801(税込) ※ガット張り代込

*テクニファイバー TGV ウインザー価格:¥4,801(税込) ※ガット張り代込 「ダンロップCX200 シリーズ 4モデルを徹底研究」

「ダンロップCX200 シリーズ 4モデルを徹底研究」 【CX200】98平方インチ、フレーム厚21.5mm、305gのスペックです。

【CX200】98平方インチ、フレーム厚21.5mm、305gのスペックです。 【CX200LS】98平方インチ、フレーム厚21.5mmで290gと軽量設計のモデルです。

【CX200LS】98平方インチ、フレーム厚21.5mmで290gと軽量設計のモデルです。  【CX200 TOUR】95平方インチ、フレーム厚20.5mm、310gのスペックです。

【CX200 TOUR】95平方インチ、フレーム厚20.5mm、310gのスペックです。 【CX200 TOUR 18×20】ケビン・アンダーソン選手使用の限定モデルです。

【CX200 TOUR 18×20】ケビン・アンダーソン選手使用の限定モデルです。

黄金スペックと言われる300gが圧倒的なシェアを持っていますが、誰でも300gが良いわけではありません。

黄金スペックと言われる300gが圧倒的なシェアを持っていますが、誰でも300gが良いわけではありません。 実験方法は、トラックマンを使って聖蹟桜ヶ丘店スタッフ斎藤(40代代表)と池袋店スタッフGEEK中居(50代代表)がプロとラリーをしながらデータを取りピュアアエロ(300g)、ピュアアエロチーム(285g)、ピュアアエロライト(270g)の3機種の内どれが一番適正なのかを検証していきます。

実験方法は、トラックマンを使って聖蹟桜ヶ丘店スタッフ斎藤(40代代表)と池袋店スタッフGEEK中居(50代代表)がプロとラリーをしながらデータを取りピュアアエロ(300g)、ピュアアエロチーム(285g)、ピュアアエロライト(270g)の3機種の内どれが一番適正なのかを検証していきます。  ストリング、テンションによってデータが変わってきてしまうので、あらかじめ斎藤は斎藤のベストセッテング、GEEK中居はGEEK中居のベストセッテングに3本とも仕上げてあります。

ストリング、テンションによってデータが変わってきてしまうので、あらかじめ斎藤は斎藤のベストセッテング、GEEK中居はGEEK中居のベストセッテングに3本とも仕上げてあります。 ところが、着弾地点全てを円で囲んだデータではピュアアエロライト(270g)が一番小さな円になりました。

ところが、着弾地点全てを円で囲んだデータではピュアアエロライト(270g)が一番小さな円になりました。  私が一番気に入ったラケットはピュアアエロライトでしたので、

私が一番気に入ったラケットはピュアアエロライトでしたので、 「もはやこれは復活ではなく、全く新しいラケットに生まれ変わったダンロップ」

「もはやこれは復活ではなく、全く新しいラケットに生まれ変わったダンロップ」 ネーミングからも分かるように、CX200はレヴォCX2.0の後継機種で、CX400はレヴォCX4.0の後継機種になります。

ネーミングからも分かるように、CX200はレヴォCX2.0の後継機種で、CX400はレヴォCX4.0の後継機種になります。 まず、レヴォCX4.0はどんなラケットかと言うと、まったりとした打球感で、食いついている時間が長く、コントロールが抜群で、本当にミスの少ないラケットでした。

まず、レヴォCX4.0はどんなラケットかと言うと、まったりとした打球感で、食いついている時間が長く、コントロールが抜群で、本当にミスの少ないラケットでした。 今回登場したCX400はレヴォCS10.0並みのパワーを感じました。

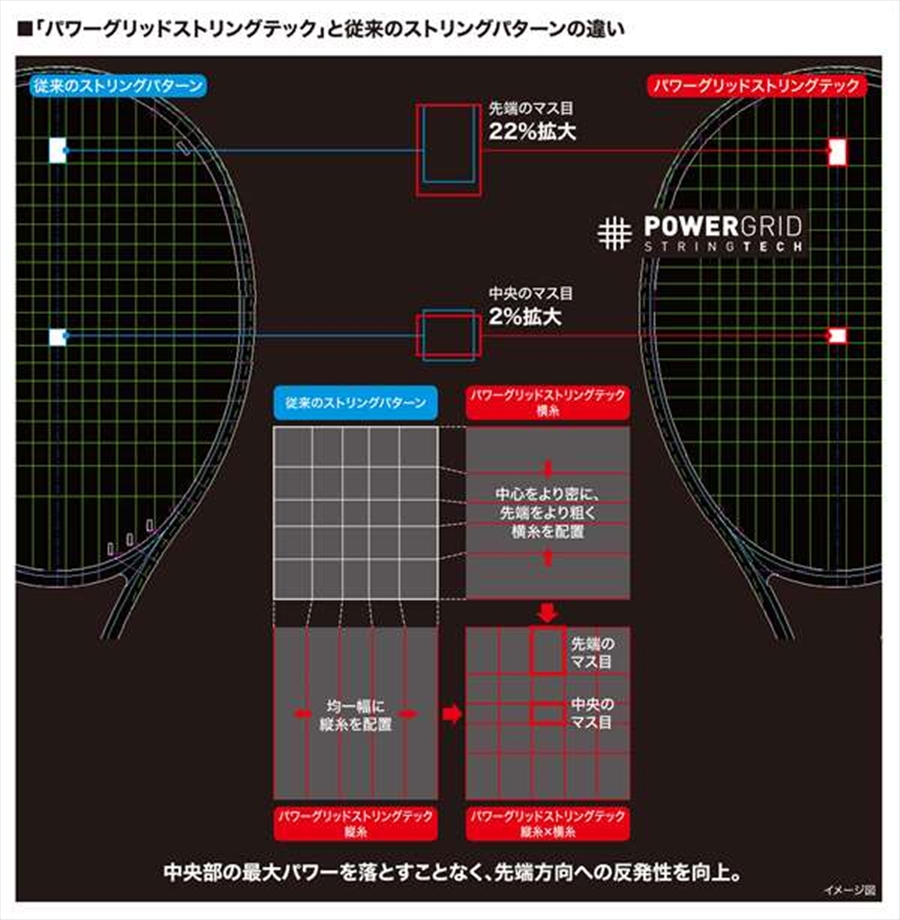

今回登場したCX400はレヴォCS10.0並みのパワーを感じました。 次にストリングパターンの改良ですが、おそらく今までに無いパターンです。

次にストリングパターンの改良ですが、おそらく今までに無いパターンです。 3つ目の改良はソニックコアを最新素材に変更したことです。

3つ目の改良はソニックコアを最新素材に変更したことです。 以上、3つの改良で全く新しいラケットに生まれ変わったのです。

以上、3つの改良で全く新しいラケットに生まれ変わったのです。

「ウイルソン ウルトラツアー3機種の試打速報」※発売は2018年12月、一部モデルは2019年1月に発売予定

「ウイルソン ウルトラツアー3機種の試打速報」※発売は2018年12月、一部モデルは2019年1月に発売予定 クラッシュゾーンとは、スロートのグロメット(ストリング6本)に採用したダンパーで、2.7%スイートエリアを広げることができます。

クラッシュゾーンとは、スロートのグロメット(ストリング6本)に採用したダンパーで、2.7%スイートエリアを広げることができます。 ウルトラシリーズに採用されている機能を搭載したので、錦織圭選手モデルもウルトラのネーミングを付けないと統一感がありませんので、今回発売されるモデルはウルトラツアー95CVに決定しました。

ウルトラシリーズに採用されている機能を搭載したので、錦織圭選手モデルもウルトラのネーミングを付けないと統一感がありませんので、今回発売されるモデルはウルトラツアー95CVに決定しました。

今まで錦織圭選手が使用しているラケットは艶ありで、販売しているラケットは艶無しでした。

今まで錦織圭選手が使用しているラケットは艶ありで、販売しているラケットは艶無しでした。 ウルトラツアー3機種はどれも仕上がっています。

ウルトラツアー3機種はどれも仕上がっています。 *12月発売予定

*12月発売予定  *2019年1月発売予定

*2019年1月発売予定  *12月発売予定

*12月発売予定 ヘッドからグラフィン360エクストリームが発売になりました。

ヘッドからグラフィン360エクストリームが発売になりました。 フレーム厚、ストリングパターンなど前作とまったく同じで、改良された点はグラフィン(最新のカーボン素材)がフェースの12時、3時、9時にも採用され、面の安定性と反発力が向上したことです。

フレーム厚、ストリングパターンなど前作とまったく同じで、改良された点はグラフィン(最新のカーボン素材)がフェースの12時、3時、9時にも採用され、面の安定性と反発力が向上したことです。  300g、フェース100、フレーム厚26mmの黄金スペックと言えばは何と言ってもバボラピュアドライブでしょう。そのピュアドライブに最も肉薄しているのは、このグラフィン360エクストリームMPではないでしょうか。

300g、フェース100、フレーム厚26mmの黄金スペックと言えばは何と言ってもバボラピュアドライブでしょう。そのピュアドライブに最も肉薄しているのは、このグラフィン360エクストリームMPではないでしょうか。 軽量トップヘビーの良いところは、十分な態勢からスイングできる場合は、軽量だから振り始めはスムーズに始動でき、スイング後半はトップヘビーのために振り子の原理が働き、ヘッドスピードが上がっていきます。

軽量トップヘビーの良いところは、十分な態勢からスイングできる場合は、軽量だから振り始めはスムーズに始動でき、スイング後半はトップヘビーのために振り子の原理が働き、ヘッドスピードが上がっていきます。

現在ポリエステルを張っている方は、横糸に柔らかいナイロンマルチフィラメントを使用した

現在ポリエステルを張っている方は、横糸に柔らかいナイロンマルチフィラメントを使用した

*ウインザー価格 2,160円(税込)

*ウインザー価格 2,160円(税込) *ウインザー価格 2,246円(税込)

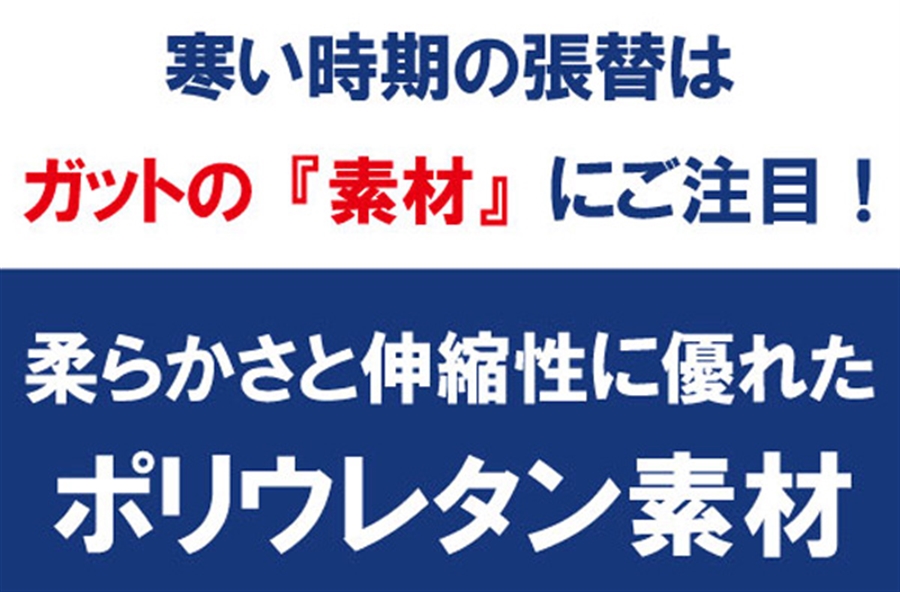

*ウインザー価格 2,246円(税込) それでは冬におすすめストリングを比較していきましょう。

それでは冬におすすめストリングを比較していきましょう。

とにかく柔らかくて食いつきの良いストリングを望む方は、エクセルかTGVが双璧です。

とにかく柔らかくて食いつきの良いストリングを望む方は、エクセルかTGVが双璧です。